在綠島的夜風中,讓星星陪我們,一起看電影

文╱蔡宏明

在夜晚的露天空地架著布幕,放映機嘎嘎在繁星點點的暗夜裡放出一道流動的光影,海風偶而吹動,布幕上劇中人也隨風微微晃動,但黑白電影的悲喜劇,劇中人的對白卻緊扣著觀眾的心……

「對綠島人或綠島的遊客來說,連續放映長達兩週的人權電影院,確實是一個很吸引人的好消息!我們綠島人一年到頭難得看一次電影,而夏天是綠島旅遊旺季,來島上度假的觀光客晚上也可以多一項有意思的活動!」綠島的一家民宿業者聽到「人權電影院」時,十分開心,表達出心中的期待。

綠島沒有電影院,綠島人當然沒有電影可以看。對今天的綠島人來說,平時只能看電視消遣,想看電影,除非到台東,要不只能租片光碟在自家客廳盯著螢幕看。但「看電影」卻是老一輩綠島人難忘的經驗:在夜晚的露天空地架著布幕,放映機嘎嘎在繁星點點的暗夜裡放出一道流動的光影,海風偶而吹動,布幕上劇中人也隨風微微晃動,但黑白電影的悲喜劇,劇中人的對白卻緊扣著觀眾的心……。

在進行綠島人權文化園區的史蹟史料調查時,我們採訪了在綠島鄉公所服務幾十年現已退休的陳新傳老先生,他告訴我們許多新生(政治受難者)與綠島人之間感人的故事。當時新生訓導處(監禁「政治犯」的集中營)在特定節日偶而放映電影,處部總會派出軍用卡車,到各個村落載老百姓到營區一起「軍民同樂」。戒嚴的時代,綠島的集中營裡放映的黑白電影,免不了反共愛國、政令宣導這些八股;然而在還沒有電視的年代,那可是綠島人出海捕魚或上山種田辛勞一天後,難得的娛樂。「看電影」既是政治受難者與綠島人共同擁有的記憶,綠島人權文化園區一年一度的藝術季,放映一系列人權紀錄片與劇情片的「人權電影院」,就具有不凡而深遠的意義。

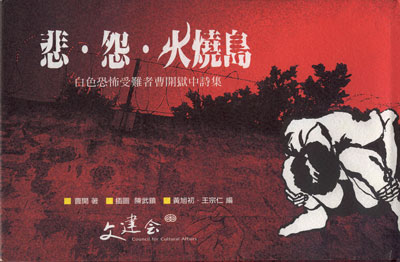

「人權電影院」將於7月10日先在國立台東生活美學館放映三部綠島園區製作的紀錄片:《綠島的一天》、《火線任務》、《我的人權之旅》,同時舉行座談。接著自7月11日起至7月25日在綠島人權紀念碑公園,每晚放映一部紀錄片和劇情片。園區製作的紀錄片,都是台灣白色恐怖時期受難者的真實故事,他們透過鏡頭回憶所遭受的人權迫害,極為感人,年輕世代從他們的證言中,將可瞭解台灣歷史真相。另搭配放映的,有受全球人權工作者關注的人權紀錄片:《皮諾契案》、《殺人機器S21》、《長夜將盡》、《我雖死去》,以及劇情片:《竊聽風暴》、《檸檬樹》、《旅行之歌》、《A級控訴》、《再見曼德拉》等。

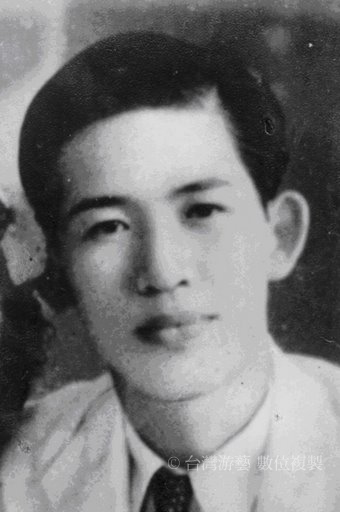

官方的檔案,受難者槍決前的照片,還有人露出笑容,一種令後人看起來難以釋懷的笑容。槍決前到底是何等的心情?受難者何川(見圖,郭錕銘 提供,台灣游藝數位複製),送給難友的「絕命詩」,雖然短短幾句,卻令人心神迴盪。

官方的檔案,受難者槍決前的照片,還有人露出笑容,一種令後人看起來難以釋懷的笑容。槍決前到底是何等的心情?受難者何川(見圖,郭錕銘 提供,台灣游藝數位複製),送給難友的「絕命詩」,雖然短短幾句,卻令人心神迴盪。